João Estevão Pinto

I

O Condado Portucalense

No século XI da era de Cristo mantinha-se acesa a luta entre cristãos e muçulmanos na Península Hispânica. Desde que estes, em 711, tinham vencido os visigodos na batalha de Guadibeca, nunca mais houvera sossego, nem paz. Esta guerra contínua era uma verdadeira cruzada em que os povos da Península, auxiliados por cristãos de outras regiões da Europa, iam reconquistando o território palmo a palmo e formando monarquias cujos limites se ampliavam de ano para ano, dando lugar a novos Estados.

Do norte de África recebiam os muçulmanos constantes reforços e as fronteiras dos reinos cristãos, nessa luta sem tréguas, ora se alongavam, ora eram reduzidas por algum tempo, para levarem mais além a ocupação territorial em novas arremetidas contra os infiéis.

A primeira monarquia cristã da reconquista foi a das Astúrias, depois ampliada e dando sucessivamente lugar às de Oviedo e de Leão. A seguir, formou-se a monarquia de Navarra.

No princípio do século XI eram quatro essas monarquias: Leão, Navarra, Aragão e Castela.

Em 1037, Leão e Castela formavam um só Estado governado por Fernando Magno que conquistou aos infiéis o território até ao rio Mondego. Afonso VI, filho e sucessor deste, conseguiu reunir sob o seu mando aquele território e, continuando a luta contra os muçulmanos, atingiu as margens do rio Tejo, em 1093. Oito anos antes escolhera para capital do reino a cidade de Toledo.

As terras ocidentais da Península formavam o reino da Galiza que Fernando Magno tinha constituído para o legar ao filho Garcia, mas que Afonso VI soubera incorporar nos seus vastos domínios que, por isso, compreendiam três reinos: Leão, Castela e Galiza. As suas conquistas para o Sul deram a este último reino o Tejo como limite meridional.

As façanhas de Afonso VI e a luta de séculos contra os infiéis, atraíam à Península estrangeiros desejosos de tomarem parte na guerra contra os inimigos da religião de Cristo.

Segundo as melhores probabilidades, em 1087 vieram alistar-se neste exército cristão dois fidalgos do sul da França: Raimundo, filho de Guilherme, Conde de Borgonha e o primo daquele, Henrique, quarto filho de Henrique, Duque de Borgonha e de sua mulher Sibila, neto de Roberto I, Duque de Borgonha e bisneto de Roberto II, rei de França.

D. Henrique nascera em Dijon, no ano de 1057.

A acção desenvolvida pelos dois guerreiros de alta estirpe levaram D. Afonso VI a fazê-los membros da sua família e a confiar-lhes o governo de parte do vasto território que formava os seus Estados.

A Raimundo deu em casamento a filha, D. Urraca, e o governo do Condado da Galiza; a D. Henrique, casou-o com a filha, D. Teresa, e deu-lhe o governo do Condado Portucalense.

Raimundo casou em 1091; D. Henrique, em 1095.

O reino da Galiza ficou dividido em dois Condados: o de Raimundo, compreendendo as terras ao norte do rio Minho, e o de D. Henrique, que se estendia desde aquele rio até às fronteiras do Sul, dependentes das lutas constantes travadas com os infiéis.

Quando D. Henrique tomou conta do governo do Condado Portucalense, cujo nome derivou de uma povoação existente na margem esquerda do rio Douro, denominada Portucale, tinha, a Norte e a Oriente, pouco mais ou menos, as actuais fronteiras de Portugal, com excepção das terras a Leste do rio Coa e do rio Zêzere. Ao Sul, servia de fronteira o rio Tejo, desde a confluência do Zêzere até próximo de Santarém, donde partia a linha limite até ao Oceano Atlântico, na região de Peniche.

Parte das conquistas realizadas anteriormente tinha sido anulada pela acção dos infiéis.

D. Henrique ocupava a posição mais perigosa pelo contacto das suas terras com as dos muçulmanos.

Durante o seu governo, o Conde D. Henrique manifestou todos os desejos de se tornar independente, sonhando até com a herança do sogro. Os acontecimentos assim o levaram a pensar e a agir.

D. Afonso VI, a quem obedecia directamente, faleceu em 1109; o primo Raimundo, com o qual fizera um tratado secreto prometendo-se mutuamente auxílio para aquele alcançar a coroa de Leão e Castela e D. Henrique a da Galiza, faleceu em 1107; o filho natural de Afonso VI e da moura Zaída, D. Sancho, a quem o monarca pretendia deixar o trono, morreu em 1108.

D. Urraca, a esposa de Raimundo, ficara única herdeira e os sonhos de D. Henrique caíram por terra porque esta casou com Afonso I, rei de Aragão. Começaram então longas lutas internas e, durante anos, lutou o Conde tomando o partido ora de uns, ora de outros, dos contendores, no desejo de alargar o seu poder e de, ao menos, manter-se independente no seu território que ia povoando com elementos trazidos do estrangeiro.

Estas lutas enfraqueciam o poder dos cristãos e, por isso, os muçulmanos, aproveitando-se dessa circunstância, reconquistam terras ao Sul e entre elas Santarém, em 1111.

Em 1106 teria nascido D. Afonso Henriques, que foi entregue aos cuidados de Egas Moniz e de sua segunda mulher, D. Teresa Afonso, filha do Conde das Astúrias.

D. Afonso Henriques nasceu no castelo de Guimarães, fundado no século X pela Condessa Mumadona e reconstruído pelo Conde D. Henrique que o ampliou e nele se instalou com a sua corte.

Em 1114, data em que o Conde faleceu em Astorga, as lutas dinásticas continuavam nos reinos cristãos, enfraquecendo a força que devia ser oposta às investidas dos muçulmanos contra um território quase abandonado e que reocupavam, por vezes e em parte.

Falecido o Conde D. Henrique, cujos restos mortais estão depositados na Sé de Braga, seguiu-lhe a política de independência a mulher, D. Teresa, dotada de ânimo varonil e de arguta inteligência.

Tudo fez para que o Condado se tornasse independente, tomando parte activa nas lutas e nas intrigas ora a favor de uns, ora a favor de outros, ora ao lado da irmã D. Urraca, ora ao lado do cunhado Afonso I de Aragão e sempre acompanhada pelos nobres do Condado que a tratavam como rainha e a secundavam nos seus propósitos.

Era desejo de todos separar o Condado do reino de Leão e D. Teresa habilmente se aproveitou das circunstâncias conseguindo alargar os seus domínios durante algum tempo.

Afonso VI, ao mesmo tempo que legara os seus Estados à filha D. Urraca, estabelecera que o governo da Galiza pertenceria ao neto e filho desta, Afonso Raimundes, se a rainha casasse em segundas núpcias. Consorciada esta com Afonso I, de Aragão, levanta-se na Galiza um movimento de independência, chefiado por Pedro Froilaz de Trava, com o fundamento de ser este príncipe o único herdeiro do território governado pelo avô. Ao Conde de Trava se juntou o Bispo de Santiago, D. Gelmires.

Travada a luta com D. Urraca, os partidários de Afonso Raimundes chamam em seu socorro D. Teresa que, à frente dos portugueses, conseguiu aumentar o território com Tui, Orense e vários senhorios.

Mas, ao Sul, os muçulmanos talavam os campos até próximo de Coimbra.

D. Teresa, vendo este perigo iminente, nomeia um filho do Conde de Trava, Fernão Peres, alferes-mor dos exércitos do Bispo G. Geraldes, governador do Porto e de Coimbra, e dá-lhe o título de Conde. Os nobres portugueses não vêem com bons olhos esta nomeação, tanto mais que outros fidalgos galegos se vinham estabelecer em Portugal e entre eles o irmão de Fernão Peres, Bremudo de Trava, ao qual era dado o castelo de Seia e a mão de D. Urraca, irmã de Afonso Henriques.

Da luta travada pelos fidalgos da Galiza contra D. Urraca, a rainha, resultara a vitória daqueles. As tropas de D. Teresa tinham tomado parte activa no conflito. Afonso Raimundes fora levantado por rei. O Condado Portucalense alargava-se com a posse de novos territórios: Zamora, Salamanca, Ávila, Toro, Toledo, Valhadolide.

D. Urraca morreu em 1126. Afonso Raimundes subiu ao trono com o título de Afonso VII de Leão, Castela e Galiza.

Os barões portugueses viam na influência dos fidalgos galegos no Condado uma ameaça para o jovem D. Afonso Henriques. Vão-se formando dois partidos. Ao lado dos primeiros estão os barões do Minho e da Beira, os parentes do Arcebispo de Braga, D. Paio, inimigo de D. Geraldes; ao lado de D. Teresa, estão principalmente os fidalgos vindos da Galiza, aos quais fizera concessões e que não podiam ter o sentimento de independência que animava os partidários do infante português.

D. Afonso Henriques, em 1125, arma-se cavaleiro na catedral de Zamora, no altar de S. Salvador; assistem ao acto muitos fidalgos portugueses e o Arcebispo D. Paio. Volta depois a Guimarães.

Dois anos mais tarde, Afonso VII exige que D. Teresa lhe preste vassalagem; perante a recusa, vem, com poderoso exército, cercar Guimarães onde se encontrava D. Afonso Henriques. Torna-se inútil toda a resistência e assim o compreende Egas Moniz que, secretamente, vai ao acampamento sitiante e promete que a vassalagem exigida será prestada pelo Infante.

Afonso VII levanta o cerco e retira-se para a Galiza.

Ficam no Condado duas forças opostas; acusa-se D. Teresa de atrair as hostes do monarca, acendem-se ódios, extremam-se campos.

II

Lutas internas

Levantado o cerco de Guimarães, um movimento geral de independência percorreu o Condado; ninguém queria ficar subordinado ao reino da Galiza – nem os barões habituados já a longos anos de autonomia de facto, nem a gente do povo, nem os sacerdotes que, todos, se colocaram ao lado do Infante.

Este era o partido numeroso que considerava os nobres galegos, asturianos e leoneses como usurpadores, como estrangeiros na terra portuguesa. D. Teresa que os acolhia sofria o ataque dos revoltosos.

Não se prestaria vassalagem ao rei de Leão; D. Afonso Henriques não fora ouvido, a nada se obrigara durante o cerco. O Condado pertencia-lhe; era tempo de tomar conta do governo.

A retirada das tropas de Afonso VII avivou ressentimentos e acelerou a marcha dos acontecimentos.

Fernão Peres de Trava, insinuando-se no espírito de D. Teresa, teria o objectivo de construir um reino para si ou de levar o Condado à inteira subordinação a Afonso VII, de quem o pai fora aio. Em qualquer dos casos, as suas encobertas intenções eram atentatórias dos legítimos interesses dos portugueses. Por isso, estes não o toleravam; a seu lado estavam os nobres estrangeiros.

Recusava-se a D. Afonso Henriques que tomasse parte no governo do Condado. Em face desta atitude, o Infante abandonou Guimarães e retirou-se para Braga. Ali se lhe juntaram os principais nobres: Soeiro Mendes, o Arcebispo D. Paio Mendes, Gonçalo Mendes da Maia, Egas Moniz e muitos outros. Junta-se-lhe a gente de Entre Douro e Minho; forma-se uma força que avança sobre Guimarães, ao encontro da qual vai Fernão Peres com o seu exército de estrangeiros.

A 24 de Junho de 1128, encontram-se nos campos de S. Mamede. Fernão Peres é derrotado e perseguido até à fronteira norte. Abandona o território portucalense. Com os vencidos vai D. Teresa que, dois anos depois, faleceu na Galiza. Os seus restos mortais repousam ao lado dos do Conde D. Henrique, na Sé de Braga.

Depois da batalha de S. Mamede, luta travada entre portugueses e Fernão Peres de Trava, e não uma luta entre Afonso Henriques e D. Teresa, aquele assume o governo do Condado.

Esta batalha assinala o primeiro dia da nossa independência de facto, agrupada toda a Nação em volta do seu Chefe, desde os mais nobres aos mais plebeus.

Não malsinemos, porém, D. Teresa.

A sua memória merece-nos respeito pela acção desenvolvida no movimento de independência e engrandecimento do nosso território; criou entre os portugueses de então o sentimento de nacionalidade que tornou possível a luta pela independência, conseguida pelo filho e sucessor.

Não lutavam os portugueses pelo seu barão ou pelo seu conde, não se apresentavam a defender os interesses de um senhor, mas reuniam-se em volta de um chefe que simbolizava a terra comum, diferente de todas as outras, livre, independente, autónoma, individualizada.

D. Afonso Henriques era o Chefe que dominava pela sua força hercúlea, pela grande ambição de se tornar rei deste povo que o elegera e o aclamara, que o ia acompanhar nas maiores façanhas da História para construir um reino cristão.

Egas Moniz, em presença da revolução dos barões portugueses, intimamente regozijado com tal atitude mas fiel ao compromisso que voluntariamente tomara perante Afonso VII de Leão e, escravo da sua palavra honrada, reúne a família e dirige-se à corte deste monarca, acompanhado dos seus servos: ia oferecer-se como reféns por não ter podido cumprir a sua palavra; esta atitude era nobre e assim o compreendeu Afonso VII.

Sem uma acusação para com os seus parciais, ele ia oferecer a própria vida, sujeitar-se ao castigo do leonês, sem alegar que o cumprimento da sua promessa, era independente da sua vontade e que esta lhe ditaria a mesma atitude que os barões portugueses tinham assumido.

Foi recebido com admiração pela sua lealdade e voltou ao Condado, perdoado e enobrecido.

Em 1128, D. Afonso Henriques sobe, de facto, ao trono de Portugal; não usava o título de rei, mas governava em absoluto a terra portuguesa.

Dois anos depois, reúne os seus e invade a Galiza para ocupar os territórios que pertenciam a D. Teresa. Não encontra resistência e volta vitorioso a Guimarães depois de ter estabelecido o seu governo nas praças que haviam pertencido à Mãe. Afonso VII andava em luta com Afonso I de Aragão.

Dentro do Condado levantara-se contra o jovem Chefe, seu cunhado, Bermudo de Trava. É vencido e vai procurar abrigo junto do monarca leonês.

Pouco depois, Afonso Henriques torna a invadir a Galiza mas é infeliz; não desiste, porém, do seu intento e volta novamente, alcançando então vitória que procurou consolidar construindo a fortaleza de Celmes.

No entanto Afonso VII vence os seus inimigos.

Afonso I de Aragão morrera. O rei de Leão, de Castela e da Galiza, ocupa o reino de Aragão e reconhecem-lhe a soberania o rei de Navarra e grandes senhores da Espanha e do sul da França. Nas cortes reunidas em 1135, em Leão, é proclamado imperador das Espanhas.

Todos lhe obedecem, menos Portugal.

Em 1137, Afonso Henriques, aliado do rei de Navarra, volta a invadir a Galiza. Fere-se a batalha de Cerneja na qual os portugueses alcançam retumbante vitória.

Mas esta luta comprometia a obra de cruzada; ao sul os muçulmanos tomavam Leiria e atacavam Tomar. Afonso VII carecia das tropas para combater o rei de Navarra que se rebelara. No interesse dos dois, assinou-se então a paz de Tui, a 4 de Julho de 1137. Afonso Henriques não hostilizaria Afonso VII, tornava-se seu aliado e, portanto, não invadiria os seus territórios. Levado pelas circunstâncias de momento, assinara este tratado e deixara o primo livre para continuar a guerra com Navarra e com os muçulmanos. Ele iria organizar novas forças para vingar as afrontas dos infiéis; iria atacá-los longe da fronteira, num movimento de audácia que o tornaria temido dos muçulmanos.

Dois anos levou a preparar o exército de invasão; em Julho de 1139, a expedição militar partiu de Coimbra e avançou com segurança para o Sul: ao encontro de forças inimigas. Leiria foi reconquistada.

Egas Moniz faleceu durante este trajecto; uma guarda escolhida regressa com o seu corpo ao Condado. Os seus restos mortais repousam na igreja de Paços de Sousa.

D. Afonso Henriques, porém, continua o seu avanço, ultrapassa o Tejo e penetra em terra alentejana.

III

Batalha de Ourique

A 24 de Julho de 1139, o exército português avista as forças poderosas de Ismar nos campos de Ourique, no coração do Alentejo.

lsmar era um rei mouro ao qual outros quatro reis se tinham juntado, avisados do avanço dos portugueses; tinham reunido forças numerosas pois dispunham de mais de um milhão de combatentes, entre os quais se contavam muitas e aguerridas amazonas.

O exército português não contava mais de 13.000 soldados.

Segundo é tradição, recolhida pelos mais antigos historiadores, Ourique ficava situada no Baixo Alentejo, próximo de Castro Verde, entre a planície de Beja e as serranias de Monchique.

Ali se teria travado a batalha e não vemos motivo para alterar a tradição. Modernamente tem-se discutido este facto alegando-se que seria temeridade tão grande avanço em território inimigo sem bases de apoio para o exército invasor. No entanto, todos aceitam que D. Sancho I, em 1178, ainda em vida de D. Afonso Henriques, tivesse invadido a Andaluzia e devastasse os arredores de Sevilha.

Em resultado da discussão, concluiu-se que aquele Ourique ficaria na Estremadura e, por isso, recentemente se levantou um monumento comemorativo em Vila Chã de Ourique.

Seja como for, a batalha deu-se e a vitória pertenceu aos portugueses.

Naquele dia 24 de Julho de 1139, os dois exércitos sentaram arraiais à vista um do outro e prepararam-se para a luta.

D. Afonso Henriques manda levantar trincheiras para proteger a infantaria e organiza com a cavalaria quatro esquadrões. Os muçulmanos dividem a sua cavalaria em 12 corpos.

Uma hora antes de amanhecer o dia 25 de Julho, D. Afonso Henriques sai da sua tenda de campanha e vê no céu, no lado oriental, um clarão resplandecente. A luz aumenta de intensidade como se fossem raios do Sol. No meio desse clarão aparece-lhe Jesus Cristo, na Cruz, acompanhado, de um e outro lado, por uma multidão de anjos.

É o Milagre de Ourique.

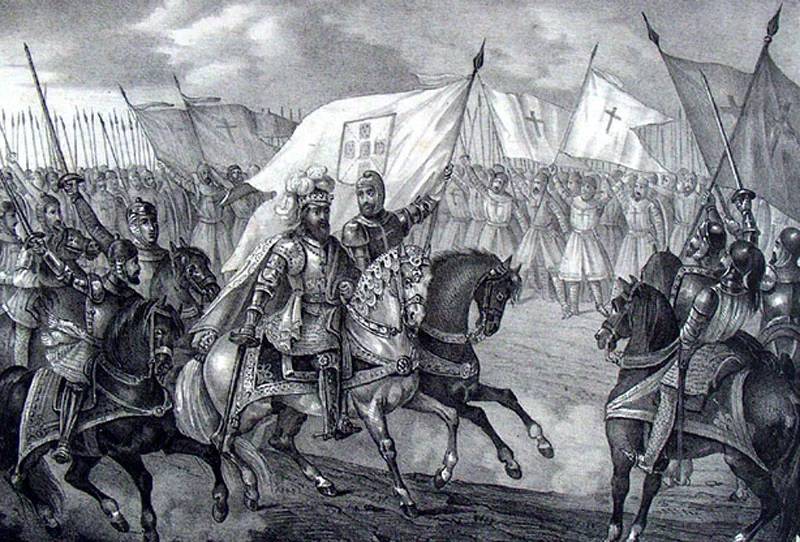

Pouco depois, todos ocupam os seus lugares e se dispõem para a batalha. Antes que esta começasse os soldados portugueses aclamam D. Afonso Henriques como Rei de Portugal.

E naquela planície alentejana ecoou, pela primeira vez, um brado de intenso nacionalismo: «Real, Real, por EI-Rei D. Afonso Henriques de Portugal!»

A batalha começou. A mole imensa dos adversários avança contra as trincheiras portuguesas que não consegue tomar; são logo perseguidos pelos esquadrões, na vanguarda dos quais cavalga o próprio rei. Peleja-se bravamente até depois do meio-dia e alcança-se uma vitória retumbante.

Três dias fica o rei vencedor no campo de batalha; são numerosos os prisioneiros e valiosos os despojos. Entre os cativos, alguns são do norte de África, muitos são moçárabes, isto é, cristãos submetidos ao jugo dos infiéis.

Nos três dias que D. Afonso Henriques se manteve, como era costume, no campo da peleja, mandara modificar as armas do Condado Portucalense.

Até então estas eram constituídas por uma cruz azul sobre o fundo branco do escudo. A partir daquela data, a cruz azul foi partida em cinco escudos, em memória dos cinco reis mouros vencidos, dispostos em forma de cruz e em cada um destes cinco escudos mandou pintar 30 rodelas para comemorar a morte e paixão de Jesus Cristo, vendido por 30 dinheiros.

Posteriormente, os reis de Portugal modificaram esta disposição das rodelas, fazendo representar cinco delas em cada escudo que, contados no sentido horizontal e, depois, no sentido vertical, somando duas vezes o do meio, dão, na totalidade, os trinta dinheiros. Tal é a explicação que fundamenta o escudo nacional.

A vitória de Ourique teve grande importância. Ao mesmo tempo que se puniram os muçulmanos que arrogantemente talavam os campos dos cristãos, estreitavam-se os laços de nacionalidade e mostrava-se ao rei de Leão um valor guerreiro apreciável.

Esta vitória teria contribuído para apressar o reconhecimento da independência de Portugal.

Ao regressar a Coimbra, D. Afonso Henriques dá liberdade aos moçárabes. Alguns muçulmanos abraçam a religião de Cristo.

Entre aqueles vêm dois velhos que tinham estado no cabo do sudoeste algarvio onde jazia o corpo de S. Vicente, enterrado em lugar desconhecido dos infiéis.

É tradição que D. Afonso Henriques fez tréguas com os mouros e foi àquele cabo mas não encontrou o corpo do Santo. Só mais tarde, conquistada já a cidade de Lisboa e feitas tréguas com os infiéis por cinco anos, partiu desta cidade uma barca que, indo àquele cabo, desde então chamado de S. Vicente, nele encontrou o corpo do Santo que foi trazido para a Sé, em 1173.

Durante a viagem um corvo acompanhou o corpo.

Desta tradição se formaram as armas da cidade de Lisboa, constituídas pela barca de velas entufadas, adornada de corvos.

A partir da batalha de Ourique, D. Afonso Henriques usou o título de rei.

IV

Conferência de Zamora

De volta a Coimbra, D. Afonso Henriques, vitorioso, levado pelo pensamento fixo da independência do seu Condado, invadiu novamente a Galiza, quebrando, desta maneira, a paz de Tui.

Trava-se a luta; Afonso VII abandona a guerra com o rei de Navarra para vir combater o primo; tomam-se castelos de parte a parte.

Os dois exércitos avistam-se já em território do Condado, nas alturas que dominam o vale de Vez. Ali se trava renhida luta entre os cavaleiros do rei leonês e os de D. Afonso Henriques, luta que termina pela vitória dos portugueses.

Os principais nobres da corte de Afonso VII ficaram prisioneiros: Fernando Furtado, irmão do Imperador; Bermudo Peres; o Conde Ponce de Cabrera e outros.

O resultado do torneio impressionou o Imperador e este logo envia mensageiros ao Arcebispo de Braga, D. João Peculiar, para que, por seu intermédio, se faça a paz; desiste de batalhar.

Os dois primos conversam, estabelecem um armistício, prometem-se uma paz definitiva que, mais tarde, foi assinada em Zamora, trocam os prisioneiros e devolvem os castelos conquistados.

Afonso VII volta à guerra de Navarra.

Afonso Henriques deu-se pressa de acudir à fronteira do Sul, invadida por numerosas forças muçulmanas sob o comando do derrotado de Ourique. O castelo de Tomar fora novamente conquistado e destruído, Trancoso sofrera igual sorte. A marchas forçadas, os portugueses atravessam o Douro, próximo de Lamego e, em Trancoso, derrotam os muçulmanos. Estava-se em 1140.

Por esta época surge diante do porto de Gaia uma armada de cruzados que se dirigia à Palestina. Afonso Henriques combina com eles um ataque a Lisboa e avança por terra. A esquadra entra no Tejo mas a cidade, bem defendida, não podia ser conquistada por forças tão diminutas. Os cristãos devastaram os arredores e retiraram-se. Os cruzados seguiram para o Estreito de Gibraltar; D. Afonso Henriques voltou para o Norte, a reedificar o castelo de Leiria, a reforçar a defesa da fronteira.

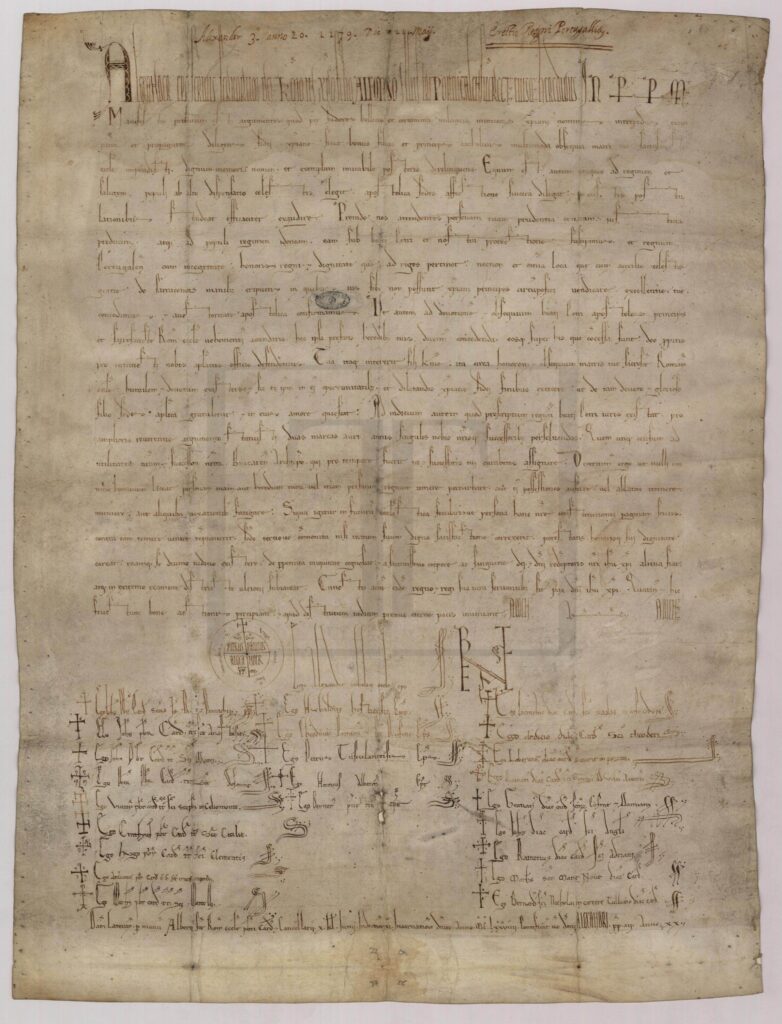

Chegara-se ao ano de 1143. Estava na Península o Cardeal de Vico, legado do Papa Inocêncio II, que reunira um concílio em Valhadolide para tratar de assuntos relativos à Igreja.

Afonso VII e Afonso Henriques reúnem-se em Zamora para assentar nas condições de paz prometidas em Valdevez; o Cardeal Guido assiste à reunião.

Nesta conferência é elaborado o tratado entre os dois príncipes pelo qual são reconhecidos a independência do Condado Portucalense e o título de rei a D. Afonso Henriques, mas ao mesmo tempo dava-se ao rei de Portugal o senhorio de Astorga pelo que este ficava sendo vassalo de Afonso VII.

Portugal era, de facto e de direito, independente; não assim o seu rei que, pessoalmente, ficava na situação de vassalagem.

Temendo futuras complicações, Afonso Henriques procura um apoio superior que livre o reino do leonês. Faz-se, por isso, e ao reino, vassalo da Santa Sé e promete o pagamento anual de quatro onças de oiro em sinal de vassalagem.

Coloca-se, pois, ao abrigo da doutrina daquela época, segundo a qual o legítimo poder dos príncipes derivava do Santo Padre. Precavia-se contra futuros acontecimentos. A vassalagem foi aceite e a Afonso Henriques foi reconhecido pela Santa Sé, mais tarde, em 1179, o título de rei.

Liberto agora das preocupações que o tinham levado à invasão dos territórios da Galiza, conseguido o objectivo desejado, D. Afonso Henriques despreza o senhorio de Astorga e volta toda a sua atenção para o Sul, para o território dos infiéis.

Na Primavera de 1144, os muçulmanos de Santarém atacaram Soure e derrotaram os cavaleiros Templários que lhes tinham saído ao encontro, numa daquelas incursões que habitualmente cristãos e muçulmanos faziam no campo contrário, mais para destruir as searas do que para conquistar território.

Por esta época, reinava entre os infiéis grande discórdia; travavam-se lutas intestinas a ponto de um deles, o Senhor de Mértola, ter solicitado o auxílio de D. Afonso Henriques contra os seus irmãos de crença. Chamava-se lbu-Casi. O rei português atravessou o Tejo e foi juntar as suas forças às daquele muçulmano, praticando prodígios no ataque aos guerreiros contrários e na devastação do território.

Nesta longa caminhada por terras de infiéis, D. Afonso Henriques ganhou, além dos presentes com que foi recompensado, o conhecimento do território e das forças dos muçulmanos, o que lhe foi muito útil na sua acção futura; percorrera, batalhando, os distritos de Beja e de Mérida.

De volta ao reino, preocupa-se com o projecto de levar a sua conquista até ao Tejo, vencendo os dois focos mais próximos donde os inimigos lançavam as investidas sobre o território cristão. Esses dois focos eram Santarém e Lisboa. O primeiro seria tomado pela astúcia, o segundo pela força.

V

Casamento de D. Afonso Henriques

Decorria o ano de 1146. O monarca deu tréguas ao seu ardor combativo para celebrar o casamento com D. Matilde ou Mafalda, filha do Conde de Saboia e Mauriana, Amadeu III.

Não foi longa a lua de mel porque a actividade dos muçulmanos nas fronteiras meridionais levou novamente o jovem rei para a frente dos seus guerreiros.

Deste casamento nasceram um filho e três filhas: Sancho, Mafalda, Urraca e Teresa. A rainha faleceu a 3 de Dezembro de 1158 deixando a todos de tenra idade.

D. Sancho, que sucedeu ao pai no governo do reino, desde cedo manifestou ser valente, audaz, e o fiel continuador da obra paterna.

As vitórias alcançadas por D. Afonso Henriques tornavam-no respeitado; os príncipes cristãos procuravam a sua aliança e amizade.

D. Raimundo Berenguer, Conde de Barcelona, casado com D. Petronilha, rainha de Aragão, solicitou o casamento da filha mais velha do monarca português, D. Mafalda, com o herdeiro daquele estado que tinha também o nome de Raimundo. O Conde deslocou-se a Tui onde se encontrou com D. Afonso Henriques, assinando-se, a 30 de Janeiro de 1160, o contrato de casamento desejado; este, porém, não se efectivou porque a infanta faleceu. Raimundo subiu, depois, ao trono de Aragão, com o título de Afonso II.

A segunda das filhas, D. Urraca, foi solicitada por Fernando II, rei de Leão. O casamento realizou-se entre os dois primos em 1165. Dez anos depois, aquele monarca, alegando o próximo parentesco com a esposa, repudiou-a, pelo que esta se recolheu a um convento, onde faleceu.

A mais nova das filhas, notada pela sua formosura, foi pretendida por vários príncipes. O rei de Inglaterra aspirava à sua mão, mas a tenacidade de Filipe de Alsácia, Conde de Flandres, venceu a relutância do monarca português em separar-se de D. Teresa que, depois de casada, mudou o nome para Matilde. Este casamento realizou-se na Flandres, em 1184, tendo a infanta saído de Portugal numa armada que propositadamente a veio buscar.

Em 1174 tinha casado D. Sancho com D. Dulce, irmã do rei de Aragão, Afonso II, aquele que teria sido o esposo de D. Mafalda se esta não tivesse falecido.

Renovava-se a aliança entre os dois Estados.

VI

Conquista de Santarém

Desde 1145, desde que Afonso Henriques voltara do auxílio prestado a Ibu-Casi, fizera propósito de alargar as fronteiras até ao Tejo, conquistando Santarém e Lisboa. Mas as duas cidades eram bem defendidas por grossas muralhas e aguerridos combatentes. Não possuía o rei português engenhos de guerra para delas se apoderar. À falta destes, iria servir-se da astúcia.

Manda Mem Ramires observar as muralhas de Santarém, ver qual o sítio mais vulnerável para uma escalada, estudar os arredores que permitissem mais cautelosa e rápida aproximação. Este volta confiante no êxito da empresa. Prepara-se a expedição que parte de Coimbra e acampa quatro dias depois em Pernes. Aqui é revelado o fim que o monarca tinha em vista. Escolhem-se 120 homens mais valentes e decididos; cada doze tomaria conta de uma das dez escadas construídas para o assalto. Mem Ramires marcha à frente a indicar o terreno, mas como as sentinelas inimigas estão alerta, espera-se que a modorra se aposse delas.

Mem Ramires sobe ao telheiro de uma olaria contígua à muralha e procura segurar nas ameias uma escada; esta cai e, ao ruído produzido, as sentinelas acordam.

Mem Ramires, rápido, levanta nos ombros um dos seus que, alçado à muralha, amarra a escada por onde, lépidos, sobem o porta-bandeira e outros. O pendão real é hasteado. As sentinelas estupefactas, estarrecidas, mal podem acreditar naquela visão. No cimo das muralhas, ao lado do estandarte de Portugal, apenas se encontravam três guerreiros. Suprema audácia!

Outra escada foi arvorada; 25 homens atingem o cimo, abrem as portas, quebrando os ferrolhos à marretada; entram à porfia as tropas portuguesas.

A resistência era já inútil; Santarém estava conquistada. Afonso Henriques ajoelhara no limiar das portas que se abriam, dando-lhe uma vitória há tanto tempo desejada. O dia 15 de Março de 1147 despontava e o sol iluminava no cimo das muralhas do mais próximo baluarte inimigo o estandarte do rei de Portugal.

Santarém era portuguesa.

Este facto lançara entre os muçulmanos o desespero e o desalento; crescia a audácia e a confiança dos cristãos.

Faltava ainda conquistar Sintra e Lisboa para ter o rio Tejo como limite meridional.

Esta última cidade aumentava a sua resistência com muitos dos vencidos da recente conquista.

Mas a segurança desta dependia da tomada das fortalezas dos infiéis ao norte do Tejo. Agora, mais do que nunca, Afonso Henriques pensava na maneira de se apoderar dessas duas fortalezas.

VII

Conquista de Lisboa

Considerava o monarca português as suas forças diminutas para se lançar na aventura da conquista de Lisboa, quando teve notícia de que alguns barcos de cruzados demandavam o Douro. Eram os primeiros de uma armada de cerca de 200 navios pequenos, transportando 13.000 guerreiros, que se dirigiam à Terra Santa para combater os infiéis. Tinham sido surpreendidos por uma tempestade e vinham esperar naquele porto português o resto da expedição.

D. Afonso Henriques, ao saber da aproximação daqueles navios, escrevera ao Bispo do Porto, D. Pedro, no sentido de conseguir o auxílio daquela gente para a conquista de Lisboa. O bispo recebera a carta no dia 15 de Junho de 1147; a quase totalidade da armada entrou no Douro no dia seguinte.

Estes cruzados provinham de várias nações, tinham-se reunido na Inglaterra e dali haviam partido sob o comando do Conde de Areschot, de Cristiano de Gistell e de quatro condestáveis ingleses.

O Bispo do Porto falou-lhes, obtendo o seu auxílio.

A armada partiu para o Sul e entrou no Tejo a 28 de Junho, trazendo a bordo D. Pedro e o Arcebispo de Braga. Afonso Henriques, aproxima-se de Lisboa, à frente de um poderoso exército, não inferior ao dos cruzados, e vai ocupar o alto da Graça.

Lisboa era cidade populosa, rica pelo comércio, bem defendida por uma muralha circular com torreões, donde partiam duas muralhas em direcção ao rio. Ao centro levantava-se o forte e inacessível castelo.

Numerosa era a população, contando-se, entre ela, mais de 154.000 homens.

Em volta das muralhas, e sob a protecção destas, concentrava-se também a população em subúrbios de difícil acesso.

No dia da chegada, os cruzados travaram as primeiras escaramuças com os muçulmanos. No dia seguinte, 29 de Junho, deu-se o desembarque. D. Afonso Henriques recebeu os auxiliares e com eles rectificou as condições do auxílio não sem longa discussão e grandes exigências. Forçoso foi aceitar que os bens dos infiéis, depois da conquista de Lisboa, pertenceriam aos cruzados assim como todos os resgates de vidas, etc.

Antes de estabelecer-se o cerco, foram feitas propostas de rendição, mas os muçulmanos recusaram-nas.

Assentam-se arraiais e Lisboa é cercada.

Os portugueses ficam no monte da Graça; à direita ficam os ingleses e normandos; os alemães e flamengos ficaram à esquerda daqueles.

Os arredores foram devastados; começaram as escaramuças com os que, provocados, saíam das muralhas ou que do alto delas e das casarias dos subúrbios arremessavam projécteis.

Dia a dia se praticam arremetidas e façanhas e assim se passam cerca de quatro meses.

O Inverno aproximava-se, D. Afonso Henriques, habituado à guerra de movimento, impacienta-se com aquela longa demora e, reunindo os vários chefes, propõe que se faça o assalto à cidade. Aceite esta proposta, começam-se os preparativos. Na cidade havia já fome.

Portugueses e ingleses constroem uma torre móvel sobre rodízios, com 80 pés de altura; as catapultas, servidas cada uma por 100 homens que se revezavam, arremessam constantemente sobre a cidade 5.000 pedras em cada 10 horas. Os aríetes, que eram vigas compridas e grossas terminadas por cabeças de bronze, iam aluindo a pouco e pouco as pedras das muralhas; abriam-se minas, longos corredores subterrâneos por onde se procurava, num trabalho de sapa, destruir os alicerces das fortalezas.

A azáfama era constante. Um lanço da muralha abre brecha que os muçulmanos logo defendem ardorosamente.

A torre de madeira, revestida de peles de boi, é aproximada da fortaleza; toda ela vomita metralha arremessada dos seus vários andares e se aproxima até quatro pés da muralha; lança-se a ponte e apressam-se os guerreiros a penetrar no terreno inimigo, quando estes pedem tréguas depondo as armas.

Suspensa a luta, entregues reféns ao rei de Portugal, levanta-se no acampamento dos sitiantes grande borborinho, acusando os cruzados a D. Afonso Henriques de defensor dos muçulmanos. Pegam em armas para fazerem vingar as suas exigências, mas os portugueses preparam-se para repelir os revoltados e o seu monarca ameaça abandonar o cerco porque prefere ganhar o senhorio de Lisboa com honra, a obtê-lo por imposições, contra as leis da guerra.

Os muçulmanos entregavam-se; não tinha de valer o acordo feito se a cidade fosse tomada pela força; havia que ouvir os vencidos e discutir as condições da rendição.

A enérgica atitude de D. Afonso Henriques levou os cruzados, no dia seguinte, a apresentarem desculpas e a fazerem juramento de lealdade enquanto estivessem em Portugal. Foram estabelecidas as condições em que os infiéis entregavam a cidade.

Uma guarda de 300 cruzados entraria na cidade e receberia dos habitantes todo o dinheiro e bens móveis que possuíssem, jurando nada terem escondido. Seria, em seguida, passada busca às habitações e se alguma coisa fosse encontrada, o dono, sofreria a pena de morte. Só depois poderiam sair os muçulmanos livremente. Assim se começou a fazer.

Enquanto D. Afonso Henriques, em luzido cortejo, acompanhado pelo Arcebispo de Braga, entrava na cidade e se hasteava na torre mais alta do castelo uma cruz a anunciar que Lisboa era cristã, os cruzados não respeitavam o pactuado e entregavam-se à mais condenável rapina e crueldade.

Desde a sexta-feira até à quarta-feira da semana seguinte os infiéis, saindo por três portas para isso designadas, foram abandonando a cidade. Dentro restavam os cadáveres e os moribundos, a desolação e a dor.

Alguns dos cruzados ficaram no reino; receberam terras e auxiliaram o povoamento. Guilherme, com os seus homens, fixou-se na Atouguia; Jourdan, estabeleceu-se na Lourinhã; e Alardo, em Vila Verde; etc.

A conquista de Lisboa provocou a rendição de Sintra e a ocupação de Palmela, abandonada pela guarnição.

O Tejo era o limite meridional do reino.

Mas não paravam aqui as ambições de D. Afonso Henriques. A guerra em breve ia recomeçar para combater os inimigos da Fé de Cristo, para alargar o território nacional.

A poderosa Alcácer seria o próximo objectivo.

VIII

Guerra ofensiva e defensiva

O monarca português continuava a guerra ofensiva, ao mesmo tempo que limpava todo o território da Estremadura de infiéis.

Em 1148, reúne 60 guerreiros e com eles vai atacar Alcácer do Sal; o inimigo, numeroso, sai-lhe ao encontro e dá-lhe combate; é ferido, mas regressa vencedor.

Alcácer, situada na margem do Sado, a seis léguas de Almada, grande centro de comércio, cercada de pinhais, fortemente defendida, era presa tentadora para o génio arrojado e temerário de D. Afonso Henriques.

Em 1151, D. Gilberto, sacerdote inglês que o monarca fizera bispo de Lisboa, vai a Inglaterra pregar uma cruzada. Uma armada partiu daquele país e chegou a Portugal; Alcácer foi sitiada, mas sem resultado.

Em 1157, auxiliado por outra armada de cruzados que se dirigia para o Mediterrâneo, põe novamente cerco àquela praça, mas ainda não consegue o seu objectivo. Afonso Henriques não desiste e, no ano seguinte, volta a cercar Alcácer que é finalmente conquistada no dia 24 de Junho, depois de dois meses de combates contínuos.

Desta forma se ia dilatando o pequeno reino de Portugal. Os reis cristãos da Península procuram a aliança e amizade do de Portugal que, avançando pelo Alentejo, conquista Évora e Beja tendo sido esta ocupada em Dezembro de 1150. Quatro meses depois foi abandonada.

A fama das conquistas de D. Afonso Henriques tinha chegado até ao norte de África. O emir de Marrocos passa o Estreito de Gibraltar com 18.000 cavaleiros e vem vingar as inúmeras afrontas sofridas pelos seus irmãos de crença. O rei português não tem forças para combater tamanho poderio: os seus esquadrões são derrotados e perdidas as povoações conquistadas no interior do Alentejo.

Durante algum tempo, D. Afonso Henriques evita novas arremetidas contra os infiéis; mas, logo no ano seguinte àquela derrota, a gente dos concelhos, animada pelo exemplo do seu chefe e com a prática da guerra, toma a iniciativa de invadir os campos dos muçulmanos em aguerridas ofensivas.

Foi assim que Fernando Gonçalves conquistou Beja, em 1162, e que Giraldo Giraldes, o Sem Pavor, se apoderou de Évora e ofereceu a sua conquista ao Rei de Portugal.

Em 1165, D. Afonso Henriques retorna a direcção das conquistas territoriais. Dirige-se pelo Alto Alentejo, penetra na Estremadura espanhola actual, e procura defender por aquele lado o território português, ocupando Moura, Alcouchel, Serpa e outras terras.

Por este tempo levanta-se em guerra contra Fernando II, de Leão, porque este construíra junto da fronteira portuguesa o castelo de Ciudad Rodrigo. Manda contra o leonês o filho, D. Sancho, de 12 anos, que é derrotado em Arganal, em 1166. Enraivecido, invade a Galiza, ocupa grande parte daquele território, levanta o castelo de Cedofeita e vem depois, em 1169, atacar Badajoz, ocupada por muçulmanos, sob a protecção de Fernando II.

Este avança para o Sul e, à sua aproximação, D. Afonso Henriques sai a dar-lhe batalha, mas, tendo quebrado uma perna quando cavalgava à saída da cidade por ter batido com ela no ferrolho de uma das portas, foi feito prisioneiro obtendo a liberdade a troco da restituição das praças conquistadas ao leonês.

Inutilizado para uma guerra activa, doou à Ordem Militar dos Templários grande parte do Alentejo para que a defendesse dos ataques dos muçulmanos e, frequentemente, procurou, nas caldas de Lafões (S. Pedro do Sul), o tratamento e a cura da perna partida.

Em 1169, Gonçalo Mendes da Maia, o Lidador, velho de 90 anos, fronteiro-mor de Beja, morre combatendo valorosamente os infiéis mas alcançando a vitória dos seus.

Em 1170, D. Afonso Henriques arma cavaleiro, em Coimbra, o filho D. Sancho. No ano seguinte, os infiéis reúnem 100.000 soldados e, atravessando o Alentejo, vêm cercar Santarém onde se encontrava o rei de Portugal. O rei de Leão reúne a sua gente e avança em defesa dos sitiados. Os muçulmanos, ao saberem da sua aproximação, levantam o cerco e retiram-se para não serem envolvidos entre duas forças.

Oito anos depois, é D. Sancho quem ataca os muçulmanos, à frente de um exército; passa o Guadiana, penetra na Andaluzia e devasta os arredores de Sevilha, saqueando o bairro de Triana e voltando a Portugal carregado de despojos.

Marrocos acusa esta ofensa; envia uma frota que entrou no Tejo, mas que se retirou sem ter causado prejuízos de relevo.

Esta ousadia dos infiéis levou D. Afonso Henriques a ordenar a organização de uma armada, pronta para evitar facto semelhante e para tirar desforra no ataque às povoações marítimas do território muçulmano.

IX

Rei de facto e de direito

Desde a batalha de Ourique, D. Afonso Henriques usava o título de rei, título este que lhe fora confirmado pelo Tratado de Zamora, em 1143.

Mas as ideias do tempo que davam aos Santos Padres o direito de sobreporem a sua autoridade à de todos os príncipes que, por vezes, depunham, e o receio de que o Tratado de Zamora nem sempre fosse respeitado, levaram o rei a oferecer a vassalagem do novo reino ao Sumo Pontífice para que, com o reconhecimento do título e sob a protecção da Igreja, todos tivessem como legítima a situação e não atentassem contra a soberania portuguesa.

Este acto de D. Afonso Henriques revela uma hábil política, por colocá-lo em pé de igualdade com outros reis cristãos da Península que se tinham tornado também vassalos da Santa Sé.

Acrescia ainda o facto de, no Tratado de Zamora, o rei de Portugal continuar a ser vassalo do rei de Leão pela tenência do Senhorio de Astorga.

Mais tarde, em 1160, na conferência de Celanovo, realizada entre D Afonso Henriques e Fernando II, de Leão, ter-se-ia ajustado o casamento deste monarca com D. Urraca, e combinado a zona de acção de cada um nas terras a conquistar aos infiéis.

Numa política de boa amizade e de cooperação, para combater um inimigo comum e alargar o território, sancionara-se a independência do Condado.

Assim se explica a marcha de Fernando II sobre Badajoz, quando o Rei de Portugal pretendia apoderar-se desta cidade que ficava situada certamente na zona de influência das conquistas de Leão.

O Papa, a quem D. Afonso Henriques escrevera oferecendo vassalagem, depois de ter combinado, tudo leva a crer, com o Cardeal Vigo, os termos em que a devia fazer, faleceu pouco depois. Respondeu-lhe Pontífice Lúcio II que a aceitou, prometendo protecção moral e material, mas dando-lhe ainda o tratamento de dux.

Só em 1179, o Santo Padre Alexandre III confirmou o título de Rei de Portugal, e a posse de todos os territórios conquistados aos muçulmanos, a D. Afonso Henriques e a todos os seus sucessores. Era este o principal objectivo do Fundador da Nacionalidade para poder legar ao filho um território livre e independente, por direito de herança paterna e grandemente ampliado pela sua acção guerreira.

Mas o território nacional que ficava agora independente de facto e de direito, livre da legalidade de quaisquer pretensões dos reis cristãos da Península, sofreria, dentro em pouco, o ataque vigoroso das hostes muçulmanas.

Estes recordavam a destruição de Triana pelo jovem D. Sancho, em 1178.

Iacube, filho de Iúçufe, emir de Marrocos, invade o Alentejo e cerca Abrantes, mas é derrotado, em 1179. Ataca Beja, mas é repelido pelo infante português. Volta e cerca Coruche no ano seguinte – 1180 – e destrói-a. Animado com esta vitória, ataca Évora, sem resultado. D. Fuas Roupinho defende heroicamente Porto de Mós.

O Alentejo e parte da Estremadura são campo de contínuas correrias de cristãos e de muçulmanos. A luta desenrola-se também no mar. D. Fuas Roupinho, comandando a armada portuguesa, persegue a dos infiéis que se aproxima de Lisboa e derrota-a; temerariamente faz-se de rumo ao Sul, aproxima-se de Ceuta mas não pode resistir às forças navais poderosas que o inimigo ali concentra.

Ainda neste ano de 1180 D. Sancho é cercado em Santarém; D. Afonso Henriques acorre e derrota os infiéis.

A luta vai tomar maiores proporções. O poderoso emir de Marrocos, Iúçufe-Abu-Iacube, resolve passar o Estreito de Gibraltar e vir dirigir pessoalmente a campanha contra o rei de Portugal. Reúne um numeroso exército em Ceuta e dirige-se a Gibraltar em 1184. Juntando as suas tropas às da Espanha muçulmana, veio cercar Santarém naquele mesmo ano.

Depois de 30 dias de acesa luta, os infiéis são derrotados e o poderoso emir é ferido de morte no campo de batalha, indo acabar os seus dias a Algeciras.

Este feito ecoou por toda a Europa e causou a maior admiração.

Antes, Fernando II, de Leão, ao saber que forças tão numerosas cercavam Santarém, resolvera vir em auxílio do sogro; este auxílio, porém, não foi necessário, embora se julgue que a notícia da aproximação das forças leonesas tivesse contribuído para a desmoralização das sitiantes.

X

A morte do Fundador

A vitória de Santarém foi já uma glória para D. Sancho, que em breve ficaria único senhor das rédeas do governo da Nação. Soldado formado na escola paterna, dera sobejas provas do seu valor guerreiro. Associado ao governo, aprendera a ser o fiel continuador da obra realizada.

Após a derrota do poderoso e numeroso exército inimigo, D. Afonso Henriques condenou os cativos à servidão, obrigando-os a acarretarem os materiais para a reconstrução de igrejas e fortificações. Dos despojos dos vencidos, o ouro, foi empregado na construção de uma arca para guardar as relíquias de S. Vicente que haviam sido trazidas do cabo que hoje tem aquele nome para a Sé de Lisboa.

D. Afonso Henriques viu a morte chegar sem a preocupação ou o temor de que a sua obra fosse destruída. Animava-o e consolava-o a última derrota infligida ao inimigo, símbolo do poder defensivo da Nação que formara. Deixava um chefe para o substituir e um povo unido, enérgico, forte; levantara o edifício da nacionalidade em condições de poder resistir à acção dos séculos.

Morria orgulhoso, mantendo-se à frente da Nação até aos últimos dias. Faleceu a 6 de Dezembro de 1185. Os seus restos mortais foram depositados na igreja de Santa Cruz, de Coimbra, onde os esperavam os de D. Mafalda. Mais tarde, foram trasladados para o rico mausoléu que D. Manuel I mandou fazer e que naquela igreja se pode admirar.

Descansava, enfim, o Homem que, em longos anos de duro batalhar, soubera construir uma nação e dar-lhe alicerces indestrutíveis no espírito de independência que nunca se perde, no vigor da acção que marca uma vitalidade nunca desmentida. Basta que surjam os chefes capazes de comandá-la para que ela se manifeste em todo o seu esplendor.

D. Afonso Henriques foi dominado pelo pensamento fixo da independência; por ela trabalhou toda a sua vida; a ela subordinou todos os seus actos. Esse pensamento alicerçou Portugal para os séculos sem fim.

O primeiro monarca português tornou-se credor da mais justificada admiração. Ele não foi apenas o duro vencedor de batalhas; foi o político hábil que iniciou o povoamento do território, a sua organização interna.

Em sua volta, cerravam fileiras as classes sociais: o clero, a nobreza e o povo.

Desde os primeiros momentos viu a seu lado, em decidido apoio, os representantes da Igreja: desde o Cardeal Guido de Vico que, em Zamora, recebeu a incumbência de patrocinar a sua vassalagem ao Papa; desde o Bispo D. Paio Mendes que está a seu lado em S. Mamede; desde o Prior de Santa Cruz, D. Teotónio, que o acompanha a Santarém; e o Arcebispo de Braga, os Bispos do Porto e de Lamego que tomam parte na conquista de Lisboa, até aos freires das Ordens Militares Religiosas que formam o núcleo importante do seu exército e ocupam os castelos, principalmente os fronteiriços, como guarda avançada dos cristãos, prontos para defesa do território e protecção das populações que ao abrigo das suas espadas cultivavam a terra e criavam os gados.

Alem da Nobreza que a seu lado sempre batalhou com denodo e onde avultam as figuras de Egas Moniz, Mem Ramires, D. Fuas Roupinho, Gonçalo Mendes da Maia, o Lidador, e tantos outros, contou sempre com o apoio decidido do povo, quer no campo da luta, quer no campo económico.

Ele domina e evita possíveis abusos ou violências, congregando a acção das três classes sociais em íntima colaboração para que dessa colaboração mútua resultasse o benefício de todos.

Não houve, por isso, lutas internas. A Nação formou-se numa unidade de pensamento e de acção.

A realeza era o braço forte que tudo regulava, garantindo direitos, estabelecendo deveres, mantendo o equilíbrio das classes.

A Nação fundamentou-se na força do poder central, apoiada na organização concelhia que caracterizou a estrutura política, civil e social, fortalecendo-a.

Era obrigação de todos tomar parte activa na luta contra os infiéis para defender a terra comum, para combater os inimigos da Fé de Cristo. Desta obrigação resultava a força do exército, levado ao campo de batalha, não por imposição do seu Senhor, mas por um imperativo moral que a todos irmanava.

D. Afonso Henriques é um hábil político que em cada um desperta dignidade e orgulho na liberdade de acção consciente e no respeito que todos os que cumprem lhe merecem.

Se protegia o clero, a classe mais culta daquela época, fundando e dotando muitas igrejas e mosteiros, é porque dessa força advinha prestígio externo e auxílio interno, quer no campo de batalha, quer no progresso agrícola de que Alcobaça foi o exemplo mais característico, secando paúis, arroteando terras maninhas, transformando em terreno arável extensos matagais, introduzindo culturas, ensinando a trabalhar e a produzir.

Junto dos mosteiros fundavam-se as primeiras escolas.

D. Afonso Henriques amava a terra que herdara e a que conquistara, amava o povo que o auxiliou no trabalho hercúleo de formar uma nacionalidade e desse amor nasceu aquele afecto que o eleva, que dele faz herói incontestado e lhe atribui a auréola de santidade.

Este sentimento perdurou e perdurará como gratidão das gerações a quem legou uma Pátria robusta e homogénea, alicerçada no favor da Igreja, na acção da Nobreza, no vigor do espírito municipal que se liga à terra com entranhado apego.

D. Afonso Henriques tornou-se objecto de um bem merecido culto nacional.

Tempo houve em que se procurou também a sua beatificação. Entre outras provas deste facto existe o livro dedicado ao Papa Bento XIII e a D. João V, escrito em latim e impresso em Roma no ano de 1728, no qual o Doutor José Pinto Pereira evoca dez argumentos justificativos da santidade de Fundador.

Deixando esta pretensão aos altos desígnios da Santa Sé, veneremos e glorifiquemos a memória do Homem que pela sua acção soube conquistar e organizar uma Nação que, nascida na luta contra os infiéis, se pode identificar, através dos séculos, entre todas, por dois elementos simbólicos: a Cruz e a Espada.

XI

Monumentos e Comemorações

Muitos são os monumentos históricos que por todo o País evocam a presença ou a memória de D. Afonso Henriques.

De todos eles, o Castelo de Guimarães é um dos mais representativos e preciosos documentos da nossa História. Fundado em 959, pela Condessa Mumadona Didaz, mulher do Conde Ermegildo Gonçalves, foi ampliado pelo Conde D. Henrique que dele fez a sua residência e a sede do seu Governo. Nele nasceu D. Afonso Henriques que, depois da batalha de S. Mamede, em 1128, ali estabeleceu a sua corte. Restaurado em 1940 e restituído à sua primitiva feição, o Castelo de Guimarães evoca o esforço heroico para a conquista da independência nacional.

Junto dele eleva-se a capela de S. Miguel onde foi baptizado D. Afonso Henriques, segundo é tradição.

Desde a fronteira Norte do País até ao interior das terras do Alentejo, os castelos de Portugal, hoje quase todos restaurados por efeito da patriótica decisão de salvaguardar da ruína o património nacional, são as testemunhas da luta contínua, persistente, para o alargamento do território e limitação das fronteiras da Nação. Eles evocam também a presença e a acção dos freires das Ordens Militares Religiosas que foram elementos activos no alargamento e na valorização económica das terras conquistadas, guardas avançadas contra os inimigos da Fé e da nacionalidade nascente.

Os de Leiria, Santarém, Lisboa, Alcácer do Sal e outros viram os cristãos praticar feitos da maior heroicidade para os arrancar ao poder dos muçulmanos.

Defendendo o território, protegendo as populações, lavrando a terra, fomentando riquezas, ficaram os freires da Ordem dos Templários nos castelos de Soure, de Pombal, de Ceres e de muitos outros e no castelo de Tomar que começaram a edificar em 1160; no de Leça, os freires da Ordem dos Hospitalários; no de Évora, que evoca a façanha de Giraldo Giraldes, o Sem Pavor, os freires ela Ordem de Calatrava, desde 1166; nos de Alcácer do Sal, de Almada e de Assumar, os de S. Tiago da Espada.

Outra relíquia evocativa é a espada de D. Afonso Henriques, guardada hoje no Museu de Soares dos Reis, na cidade do Porto. Mede de lâmina 835 centímetros. Até 1834 esteve junto do túmulo do Fundador, em Coimbra. Ali a foi admirar o rei D. Sebastião em 1570; mais tarde, em 1578, mandou-a pedir para a levar, porque era sempre vitoriosa, na expedição ao Norte de África. A espada, porém, não obrou o milagre desta vez; ficou esquecida a bordo e, por isso, pode voltar a Coimbra.

Entre os monumentos mandados levantar por D. Afonso Henriques, devemos destacar o templo da Sé de Lisboa; a igreja de S. Vicente de Fora, assim denominada por ficar situada em terreno exterior às muralhas de Lisboa; o Mosteiro de Alcobaça, começado a construir em 1152 e doado com as terras de Alcobaça aos monges da Ordem de Cister, também denominados «monges brancos» por usarem hábitos dessa cor. Estes monges, que já em 1119 se tinham vindo estabelecer em S. João de Tarouca, transformaram aquela região da Estremadura num centro notável de actividade agrícola e cultural.

A fundação do Mosteiro de Alcobaça foi resultante da promessa de D. Afonso Henriques, feita na ocasião em que se dirigia de Coimbra para a conquista de Santarém.

Em cumprimento também de uma promessa, foi construído, em 1147, o Mosteiro de S. Vicente de Fora, cuja igreja foi reconstruída de 1582 a 1627. Nesta ocasião foi ali encontrada uma pedra com uma inscrição em língua latina, cuja tradução é a seguinte:

«Esta igreja foi fundada por EI-Rei D. Afonso I, de Portugal, em honra da bem-aventurada Virgem Maria e de S. Vicente, Mártir, em 21 de Novembro de 1147.»

No Museu Arqueológico, instalado no Convento do Carmo, em Lisboa, existe um busto de D. Afonso Henriques. É um trabalho tosco que se pode ver na primeira capela à direita da capela-mor. Esteve sobre uma das portas fortificadas de Santarém e veio para este museu nos meados do século XIX, trazido do Palácio das Alcáçovas.

No século XVI, o rei D. Manuel mandou fazer na igreja de Santa Cruz, de Coimbra, um rico mausoléu, um dos mais grandiosos monumentos funerários que possuímos, e para ali foram trasladados os restos mortais de D. Afonso Henriques.

A primitiva sepultura, na mesma igreja, foi aberta na presença daquele monarca no dia 25 de Outubro de 1515 e nessa ocasião foi testemunhado que o corpo estava «em carne e cabelo e dela saía cheiro mui suave». Foi mostrado ao povo e, depois, encerrado no rico mausoléu.

Referindo-se a este facto, dizia o insigne escritor daquele século, Francisco de Sá de Miranda, escrevendo a um amigo:

«Cidade rica do Santo

Corpo do seu Rei Primeiro

Qu’inda vimos com espanto

Há tão pouco, todo inteiro

Dos anos, que podem tanto».

Como se pode deduzir, Sá de Miranda também testemunhou o acontecimento.

Em Guimarães, foi inaugurada, em 1888, uma estátua ao Fundador da Nacionalidade, mandada levantar pelos habitantes daquela cidade. Esta estátua, em que D. Afonso Henriques é representado em trajo guerreiro, é da autoria de Soares dos Reis.

Mais tarde, por ocasião do 8.º Centenário da batalha de S. Mamede, foi inaugurado no castelo de Guimarães, em 1928, um bronze de Abel Cardoso, obtido por subscrição pública, figurando D. Afonso Henriques de perfil.

Em 1940, realizaram-se em todo o País grandes festas nacionais comemorativas do Duplo Centenário da Fundação e da Restauração de Portugal.

Nesse ano foi exaltada a memória do nosso primeiro rei e foram percorridos todos os lugares que assinalaram a sua acção, em romagem patriótica.

Em Ourique, no Alentejo, foi levantado um padrão comemorativo, que se inaugurou no dia 15 de Maio daquele ano; ali esteve presente a espada de D. Afonso Henriques.

Poucos anos antes, outro padrão fora levantado em Vila Chã de Ourique, no concelho do Cartaxo, por ser este o lugar onde, para algumas pessoas, se teria dado a memorável batalha.

Angola associou-se às comemorações do Duplo Centenário, inaugurando na cidade de Luanda uma majestosa estátua de D. Afonso Henriques, o herói da independência nacional.

No corrente ano de 1947, por iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa, estão-se realizando comemorações do 8.º Centenário da Conquista da cidade.

Todos os municípios do País, Ilhas e Colónias, num movimento de exaltação patriótica, colaboraram na evocação daquele feito histórico em que avulta a figura de D. Afonso Henriques.

E pelos séculos fora, portugueses e estrangeiros, continuarão a recordar, como o têm feito até hoje, nas letras e nas artes, a acção desenvolvida pelo primeiro rei de Portugal, o seu valor guerreiro e a sua habilidade política, para construir uma nação e firmá-la em bases sólidas.

Essas bases são, principalmente, dois sentimentos herdados que sobrelevam todos os outros: o da independência e o da religião, símbolos de uma unidade de pensamento e de acção que, juntos, somam energias, mantêm vitalidade e desafiam a eternidade do tempo.

* Artigo publicado na colecção “Grandes Portugueses”, editado pelo Secretariado Nacional da Informação (S.N.I.), 1947.